新型冠状病毒(SARS-CoV-2)引起的新冠大流行造成了巨大的公共卫生负担,并且突变株的不断出现对新冠疫苗有效性带来了巨大挑战。多价疫苗是应对SARS-CoV-2突变株挑战的有效疫苗形式,国内外已有多种新冠二价疫苗获批使用。此前,我院夏宁邵教授团队首次提出“谱系嵌合-突变补丁”的新冠疫苗分子构建新策略,核心是对突变株基因文库进行深度分析并绘制关键表位突变特征,从而对S蛋白进行结构域重组和核心位点突变修饰(Cell Host & Microbe,2023)。利用该策略,团队成功构建了一种具有强免疫原性的单体形式S蛋白(S1628x),其与原型株单体形式S蛋白(Sprototype)在对多种突变株的保护效果上具有显著互补性,由Sprototype和S1628x构成的二价疫苗(Sprototype/S1628x)在仓鼠和非人灵长类动物模型中表现出显著的针对突变株感染的保护效果。新冠二价疫苗的有效性在临床试验和真实世界应用中得到了证实,但其诱发广谱中和抗体应答的免疫机制仍未得到深入研究,而对潜在机制的系统性分析可为未来设计更优的广谱多价新冠疫苗提供理论指导。

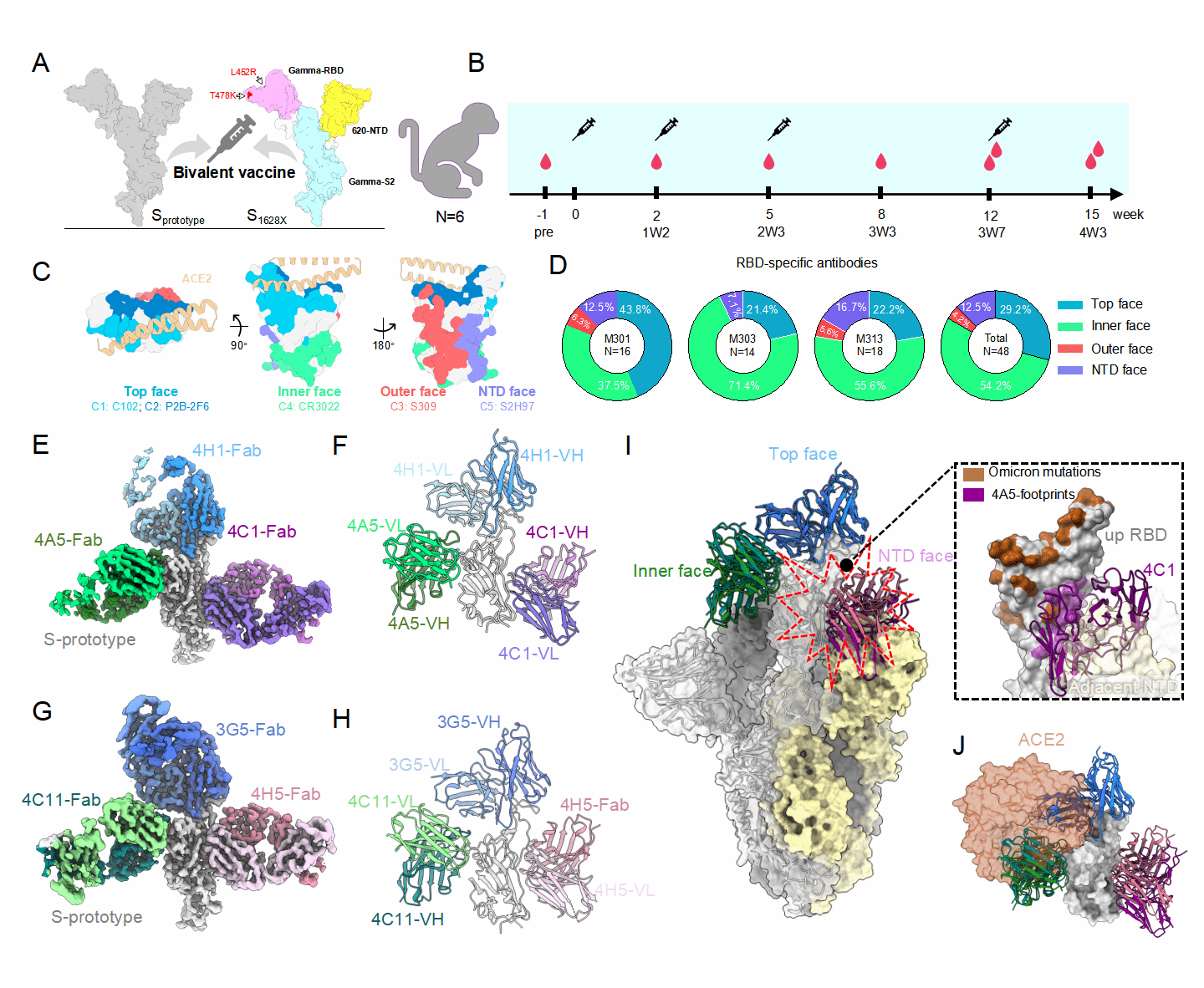

研究团队以二价疫苗Sprototype/S1628x为模式疫苗开展广谱保护机制相关研究。在非人灵长类动物模型中,血清中和结果显示多针次二价疫苗接种可以有效诱导保护性抗体应答。研究人员进一步利用特异性记忆B细胞标记方法筛选新冠特异性单克隆抗体,基于抗体组学研究方法构建了完整的单克隆抗体分类特征图谱,并且使用冷冻电镜复合物结构解析技术对功能性表位的分子特征进行精细表征。结果表明,与三聚体形式相比,单体形式S蛋白更易暴露隐蔽性结构域,从而促进免疫系统对受体结合域(RBD)和隐藏性亚结构域1(SD1)中的保守性表位实现免疫聚焦。Sprototype/S1628x诱导产生的RBD特异性抗体可以靶向多个中和表位-“顶面”“内侧面”“外侧面”“NTD近侧面”,展现出更加全面的效应机制,包括:(1)直接阻断RBD受体结合;(2)触发S蛋白融合前构象失稳;(3)诱导S1的有效脱落。研究证实,“内侧面”是RBD中最为隐蔽且保守的表位之一,能够诱导广谱中和抗体产生。其中,识别该表位的4A5类抗体对SARS-CoV-2突变株(包括VOCs、BA.2.86和JN.1等)表现出广谱强中和能力。既往研究显示,识别4A5类似表位的SA55和ADG20等抗体仅能在具有SARS-CoV感染背景人群中分离获得,然而本团队通过创新性疫苗设计策略实现了4A5类广谱中和抗体在疫苗接种个体中的高效应答。此外,RBD的“NTD近侧面”为保守且隐蔽的抗原表位,在三聚体形式S蛋白中仅可通过“呼吸”运动进行有效暴露。本研究发现单体形式的S蛋白能够实现该表位的充分展示,其所诱导产生的4C1和4H5抗体对SARS-CoV-2突变株具有广谱中和能力。“内侧面”和“NTD近侧面”中和抗体的有效应答得益于二价疫苗中单体形式S蛋白充分展示相应的抗原表位,这一优势在三聚体形式S蛋白疫苗中较难实现。此外,尽管大量研究表明RBD、NTD和S2是中和抗体的主要靶点,但是探索其他结构域中和表位特征对于指导疫苗开发和理解突变株免疫逃逸机制仍然具有重要意义。本研究发现二价疫苗Sprototype/S1628x能够诱导靶向SD1的广谱中和抗体应答,表明SD1表位具有较强的保守性和功能性。冷冻电镜结构解析结果显示,抗体2E10以一种独特的取向识别SD1,可以介导S三聚体的解聚。同时,2E10与NTD的N282聚糖和S2亚基的N616聚糖之间的潜在空间位阻进一步促进了S三聚体解聚,从而有效抑制S蛋白介导的病毒对宿主细胞的感染。研究结果提示SD1可能成为广谱新冠疫苗设计的潜在免疫原候选结构域。

图 新冠二价疫苗诱导广谱中和抗体应答机制

总体而言,我院研究团队提出的“谱系嵌合-突变补丁”与S蛋白单体形式相结合的免疫原设计策略能够充分展示隐秘结构域和抗原表位,并且实现保守性表位的交叉递呈,增强机体针对RBD和SD1结构域隐秘性保守性抗原表位的免疫聚焦,从而实现对多种新冠突变株感染的广谱保护。以上基于Sprototype/S1628x的二价疫苗免疫机制的系统性分析可为未来设计更加有效的通用型多价新冠疫苗提供理论支撑。

近日,该研究成果以题为“Broad neutralizing antibody response of a monomeric spike-based SARS-COV-2 bivalent vaccine against diverse variants”的研究论文在线发表于《美国国家科学院院刊》(PNAS)。我院王思令、孙辉、汪毅祯、王子康、袁伦志、郭慧琳、高佳华为该论文共同第一作者。我院夏宁邵教授、郑子峥教授、张雅丽助理教授、郑清炳高级工程师、袁权教授,香港大学管轶为该论文共同通讯作者。该研究获得了国家重点研发计划项目、国家自然科学基金、福建省自然科学基金、福建省科学技术计划项目、中央高校基本科研业务费专项资金等项目的支持。

文章链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2503254122

(公共卫生学院)